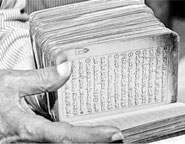

تأملات قرآنية

تأملات قرآنية

علوم القرآن

علوم القرآن

التفسير والمفسرون

التفسير والمفسرون

التفسير

التفسير

مناهج التفسير

مناهج التفسير

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير وتراجم مفسريها

القراء والقراءات

القراء والقراءات

تاريخ القرآن

تاريخ القرآن

الإعجاز القرآني

الإعجاز القرآني

قصص قرآنية

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصص الأنبياء

سيرة النبي والائمة

سيرة النبي والائمة

حضارات

حضارات

العقائد في القرآن

العقائد في القرآن

أصول

أصول

التفسير الجامع

التفسير الجامع

حرف الألف

حرف الألف

حرف الباء

حرف الباء

حرف التاء

حرف التاء

حرف الجيم

حرف الجيم

حرف الحاء

حرف الحاء

حرف الدال

حرف الدال

حرف الذال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الراء

حرف الزاي

حرف الزاي

حرف السين

حرف السين

حرف الشين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الطاء

حرف العين

حرف العين

حرف الغين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف الفاء

حرف القاف

حرف القاف

حرف الكاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف اللام

حرف الميم

حرف الميم

حرف النون

حرف النون

حرف الهاء

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الواو

حرف الياء

حرف الياء

آيات الأحكام

آيات الأحكام|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2024-04-03

التاريخ: 4-05-2015

التاريخ: 2024-02-19

التاريخ: 5-05-2015

|

قيل : إنّها بحساب الأبجد. وأوّل من تنبّه لذلك يهود المدينة ، على حياته (صلى الله عليه وآله) وذلك :

لمّا نزلت السورة الكبرى «البقرة» بالمدينة مفتتحة بقوله تعالى : (الم) جاءت جماعة من أحبارهم ـ قيل : هم حُيَيّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب ونفر آخرون ـ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا : ما علمنا نبيّاً أخبر اُمّته بمدّة ملكهم بأقلّ ممّا أخبرتهم به ، وهي إحدى وسبعون سنة ، على حروف (الم) (1) ، فولّى (صلى الله عليه وآله) عليّاً مخاطبتهم ، فقال لهم عليّ (عليه السلام) : «فما تصنعون بـ (المص)»؟ فقالوا : مائة وإحدى وستون (2).

قال : «فما تصنعون بقوله : (الر)»؟ فقالوا : مائتان وإحدى وثلاثون (3). ثمّ قال لهم : «فما تصنعون بـ (المر)»؟ قالوا : مائتان وإحدى وسبعون (4).

فقال (عليه السلام) : «فواحدة من هذه له أو جميعها؟» فاختلط كلامهم!

وقالوا أخيراً : بل يجمع له كلّها ، وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة (5) ، ثم يرجع الملك إلينا ، نحن اليهود!

فقال (عليه السلام) : «أكتاب من كتب الله نطق بهذا أم آراؤكم دلّتكم عليه؟» قالوا : آراؤنا دلّت عليه ، ودليل صوابه أنّ هذا حساب الجمل.

فقال (عليه السلام) : «كيف دلّ على ما تزعمون من مدّة ملك هذه الاُمّة ، وليس في حساب الجمل دليل على ما اقترحتم بلا بيان؟ أرأيتم إن قيل لكم : إنّ هذا العدد يدلّ على لعنكم بحسابها ، أو غير ذلك ، فماذا تقولون؟! وعند ذلك سقط ما في أيديهم ، وباؤوا بغضب من الله ورسوله» (6).

انظر إلى دقّة تعبير الإمام (عليه السلام) في ردّه على اليهود ، لم يقرّهم في أصل المبنى ، ولا في الفرع الذي بنوه على ذلك الأصل.

وقيل : أنّها رموز إلى أسمائه تعالى ، وصفاته الجلال والجمال. فالألف في قوله (الم) رمز عن اسم الجلالة «الله» ، واللام عن «اللطيف» ، والميم عن «المجيد». أو كناية عن «آلائه» و«لُطفه» و«مجده».

أو هو اختصار عن قوله : «أنا الله العليم» وما شاكل ذلك من التأويلات التي هي أشبه بالتخرّصات.

قال محيي الدين ابن عربي في مفتتح سورة البقرة : «أشار بهذه الحروف الثلاثة إلى كلّ الوجود من حيث هو كلّ ، لأنّ «أ» إشارة إلى ذات الذي هو أول الوجود ، و«ل» إلى العقل الفعّال المسمّى جبرئيل ، وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويُفيض إلى المنتهى ، و«م» إلى محمّد الذي هو آخر الوجود ، تمّ به دائرته وتتّصل بأولها» (7).

أنّها مجرّد أسماء حروف وأصوات هجاء ، لا تحمل في طيّها معنىً ، ولا تحتوي على سرٍّ مكنون ، سوى أنّ إيراد هذه الأحرف بهذا النمط وفي ذلك المقطع من الزمان يهدف إلى غرض ، وحكمة بالغة وإن كانت لا تعدو اعتبارات لفظيّة محضة.

وهذا نظير ما مرّ عن الزمخشري في بيان حكمة ذلك ، وقوله أخيراً : «فسبحان الذي دقّت في كلّ شيء حكمته».

وكذا قول بعضهم : إنّ لهكذا أصوات في بدء التلاوة كان تأثير بالغ في انتباه السامعين; لينصتوا إلى قراءة الذكر الحكيم. حيث كانت العرب إذا سمعوا القرآن يُتلى قالوا : {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت : 26].

وهكذا القول بأنّها أقسام. أقسم الله بها كما أقسم بأشياء; كالفجر والضحى والتين والزيتون ، وقد أقسم بأسماء الحروف الهجائيّة ، لأنّها الأصل في كلّ كلام ، والأساس لكلّ بيان في أيّة لغة من اللغات.

وذكر الزمخشري وجوهاً ثلاثة في تأويل هذه الحروف.

أحدها ـ وزعم أنّ عليه إطباق الأكثر ـ : أنّها أسماء السور(8).

وهكذا قال الإمام الرازي : «والمختار عند أكثر المحقّقين ـ من هذه الأقوال (9) ـ أنّها أسماء السور ، باعتبار أنّها أسماء ألقاب» (10).

لكن يرد عليهما : أنّه كيف جعلت أسامي لتسع وعشرين سورة فحسب ، وأمّا باقي السور فخلو عن هذه التسمية الغريبة!! ثمّ ما هي المناسبة لتسمية ستّ سور (الم) : البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة. وسبع سور (حم) : غافر ، فصّلت ، الشورى ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الأحقاف ـ عرفت بالحواميم . وخمس سور (الر) : يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر. وسورتين (طسم) : الشعراء ، القصص. وهو من الاشتراك في التسمية لغير ما مبرّر.

هذا فضلاً عن كون التسمية ـ هنا ـ توقيفيّة ، ولم يرد بذلك نصّ من مهبط الوحي. وللزمخشري نفسه ردّ لطيف على هذا القول ، يأتي عند استعراض الوجه التالي.

الوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري : أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا ، مسرودة على نمط التعديد (11); كالإيقاظ وقرع العصا ، لمن تُحدِّي بالقرآن وبغرابة نظمه ، وكالتحريك للنظر في أنّ هذا المتلوّ عليهم ـ وقد عجزوا عنه عن آخرهم ـ كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ، ليؤدّيهم النظر إلى أن يستيقنوا : أن لم تتساقط مَقْدَرَتُهم دونه ، ولم تظهر مَعْجَزَتُهم (12) عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة ـ وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار ، وهم الحُرّاص على التساجل (13) في اقتضاب الخطب ، والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز ـ ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم ، المبالغَ التي بزّت بلاغة كلّ ناطق (14) ، وشقّت غبار كلّ سابق ، ولم يتجاوز الحدّ الخارج عن قوى الفُصَحاء ، ولم يقع وراء مطامح أعين البُصَراء ، إلاّ

لأنّه ليس بكلام البشر ، وأنّه كلام خالق القُوَى والقُدَر.

ثُمّ أخذ في ترجيح هذا القول على الوجه الأوّل ، قال : «وهذا القول من القوّة والخلاقة بالقبول (15) بمنزل ، ولناصره على الأوّل أن يقول : إنّ القرآن إنّما نزل بلسان العرب ، مصبوباً في أساليبه واستعمالاتهم ، والعرب لم تتجاوز فيما سمّوا به مجموع اسمين ، ولم يسمّ أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة. والقول بأنّها أسماء السور حقيقةً ، يخرج إلى ما ليس في لغة العرب ، ويؤدّي أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمّى واحداً». وعقّبه باعتراضات وأجوبة لا تخلو من طرافة (16).

قلت : ولله درّه في نعته هذا الجميل لجانب إعجاز القرآن الكريم ، وهو كما قال الإمام أحمد بن المنير الاسكندري في الشرح : «غاية في الصناعة ، ونهاية في البراعة» (17).

الوجه الثالث : أن ترد السورة مصدّرة بذلك ، ليكون أوّل ما يقرع الأسماع مستقلاًّ بوجه من الإعراب ، وتقدمةً من دلائل الإعجاز. وذلك أنّ النطق بالحروف أنفسها ، كانت العرب فيه مستوية الأقدام ، الأُمّيّون منهم وأهل الكتاب ، بخلاف النطق بأسامي الحروف ، فإنّه كان مختصّاً بمن خطّ وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلّم منهم. وكان مستغرباً مستبعداً من الأُمّي التكلّم بها ، استبعاد الخطّ والتلاوة ، كما قال عزّ وجلّ : {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت : 48]. فكان حكم النطق بذلك ـ مع اشتهار أنّه لم يكن ممّن اقتبس شيئاً من أهله ـ حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن ، التي لم تكن قريش ومن دان بدينها في شيء من الإحاطة بها ، في أنّ ذلك حاصل له من جهة الوحي ، وشاهد بصحّة نبوّته ، وبمنزلة أن يتكلّم بالرطانة (18) من غير أن يسمعها من أحد (19).

وقال أبو مسلم : «المراد بذلك ، أنّ هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته ، ولم تقدروا على الإتيان بمثله ، هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في كلامكم وخطابكم ، فحيث لم تقدروا عليه فاعلموا أنّه من فعل الله ، وإنّما كرّرت في مواضع ، استظهاراً في الحجّة; وحكي ذلك عن قطرب» (20).

وقال سيدنا الطباطبائي (رحمه الله) : «إذا تدبّرت السّوَر المفتتحة بحروف مشتركة من هذه الحروف المقطّعة ، مثل ألف لام ميمات ، وألف لام راءات ، والطواسين ، والحواميم ، وجدتها متشابهة المضامين ومتناسبة السياقات. ويمكن أن يُحدس أنّ بين هذه الحروف وبين مضامين تلك السور ارتباطاً خاصّاً. مثلاً سورة الأعراف صدِّرت بقوله : (المص) فكأنّها جامعة بين مضامين الميمات (21) وسورة ص. وكذلك سورة الرعد المصدّرة بقوله : (المر) كأنّها جامعة في مضمونها بين الميمات والراءات... وهكذا.

ويستفاد من ذلك : أنّ هذه الحروف رموز بين الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله) خفيّة عنّا ، لا نعلم منها سوى هذا المقدار من الارتباط. ولعلّ المتدبّر يتبيّن له أزيد من ذلك. وربّما يشير إلى هذا المعنى : ما روي عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله : «لكلّ كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي...» (22).

وهناك محاولات اُخرى حديثة حدثت في العصر الأخير ، حاولت كشف هذه الرموز عن طريق العقل الإلكتروني ، قام بها عالم كيمياوي مصري يعيش في أمريكا ، وهو الدكتور رشاد خليفة ، نشرتها مجلّة «آخر ساعة» المصريّة ، لعددها 1996 ـ 24 يناير 1973.

كما وقام الأستاذ سعد عبدالمطّلب العدل ، بمحاولة غريبة لتطبيق ما ورد في القرآن من الحروف المقطّعة على الخطّ الهيروغليفي المصريّ القديم ، في رسالة أعدّها لذلك ، أصدرها سنة 2002م.

وسوف نذكرها تباعاً في ختام البحث.

الرأي المختار :

والرأي المختار هو القول بأنّها إشارات رمزيّة إلى أسرار بين الله ورسوله ، لم يهتد إليها سوى المأمونون على وحيه. ولو كان يمكن الاطّلاع عليها لغيرهم لم تَعُد حاجة إلى الرمز بها من أوّل الأمر.

نعم ، لا يبعُد اشتمالها على حِكمَ وفوائد تزيد في فخامة مواضعها من مفتتح السورَ ، ولاسيّما بهذا النظم المتفنّن في تنوّعه البديع.

ولعلّ ما أشار إليه الزمخشري ، وجاء في كلام الزركشي ، واحتملته قريحة سيّدنا الطباطبائي ، لعلّه شذرات من تلك الحِكمَ والفوائد المودعة ، إلى جنب ما حوته تلك الحروف من أسرار عظام. والله أعلم بحقيقة الحال.

_______________________

1 . بفرض الواحد العددي هي السّنة ، لتكون الألف في مثل «الم» رمزاً إلى سنة واحدة ، واللام ثلاثون سنة ، والميم أربعون ، فالمجموع : واحد وسبعون.

2 . فإن «ص» 90 ، يضاف إلى 71 ، والمجموع : 161.

3 . ألف : 1 ، لام : 30 ، راء : 200 = 231.

4 . 1 + 30 + 40 + 200 = 271.

5 . وهي مجموعة : 71 + 161 + 231 + 271 = 734. وكان في الحديث سقط صحّحناه على الدرّ المنثور 1 : 23.

6 . بتلخيص من تفسير القمّي 1 : 223 ، معاني الأخبار : 19ـ26 ، بحار الأنوار 89 : 374 ـ 380 حديث 10. وهكذا تجد مقتطفات منه في سائر التفاسير : النيسابوري بهامش الطبري 1 : 121 ـ 122 ، الطبري 1 : 138 حديث 200 ، التفسير الكبير 2 : 7 ، الدرّ المنثور 1 : 23.

7 . تفسيره المختصر 1 : 13.

8 . الكشاف 1 : 21.

9. وقد عدّها إلى أحد وعشرين قولا. انظر : التفسير الكبير 1 : 5 ـ 8.

10 . التفسير الكبير 1 : 8 .

11 . التعديد والمعادّة : المناهدة ، وهي المناهضة في الحرب والمناضلة.

12 . المَعْجَزَة ـ بفتح الميم والجيم ، وبكسر الجيم أيضاً ـ مصدر ، في مقابل المَقْدَرَة ، مثلّث الدال.

13 . الحُرّاص ـ بضمّ الحاء وتشديد الراء : جمع حريص. والتساجل : التفاخر. واقتضاب الكلام : ارتجاله.

14 . أي غلبت وسلبت مقدرة الخصم.

15 . الخلاقة : الجدارة واللياقة.

16. الكشاف 1 : 27 ـ 28.

17 . المصدر السابق : 27 ، في الهامش رقم 3.

18 . الرطانة : التكلّم بالأعجميّة.

19 . الكشاف 1 : 28 ـ 29.

20 . التبيان 1 : 48 ، مجمع البيان 1 : 77 ، باختلاف يسير.

21 . يقرأ : ألف ، لام ، ميمات.

22 . تفسير الميزان 18 : 6 ، سورة الشورى. مجمع البيان 1 : 75.

|

|

|

|

"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"

|

|

|

|

|

|

|

الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي

|

|

|

|

|

|

|

مكتب السيد السيستاني يعزي أهالي الأحساء بوفاة العلامة الشيخ جواد الدندن

|

|

|