|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2025-02-24

التاريخ: 2025-02-26

التاريخ: 2025-04-13

التاريخ: 2025-03-17

|

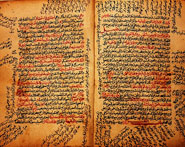

النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ.

مَعْرِفَةُ الإسْنَادِ العَالِي والنَّازِلِ (1).

أصْلُ الإسْنادِ أوَّلاً خَصِيصَةٌ (2) فاضِلةٌ مِنْ خَصَائِصِ هذهِ الأُمَّةِ (3)، وسُنَّةٌ بالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ المؤَكَّدةِ. رُوِّيْنا مِنْ غيرِ وَجْهٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ أنَّهُ قالَ: ((الإسْنادِ مِنَ الدِّيْنِ، لَوْلاَ الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ ما شَاءَ)) (4).

وطَلَبُ العُلُوِّ فيهِ سُنَّةٌ أيضاً، ولِذَلِكَ اسْتُحِبَّتِ الرِّحْلَةُ فيهِ - عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ (5) ـ قالَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: ((طَلَبُ الإسْنادِ العالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ)) (6).

وقَدْ رُوِّيْنا أنَّ يَحْيَى بنَ مَعِينٍ قيلَ لهُ في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيهِ: ((ما تَشْتَهِي؟ قالَ بيتٌ خالي وإسْنادٌ عالِي)) (7).

قلتُ: العُلُوُّ يُبْعِدُ الإسْنادَ مِنَ الخللِ؛ لأنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ رِجالِهِ يحتملُ أنْ يَقَعَ الخللُ مِنْ جِهَتِهِ سَهْواً أوْ عَمْداً، ففي قِلَّتِهِمْ قِلَّةُ جِهاتِ الخللِ، وفي كَثْرَتِهِمْ كَثْرَةُ جِهاتُ الخللِ، وهذا جَلِيٌّ واضِحٌ.

ثُمَّ إنَّ عُلُوَّ المطلوبِ في رِوايةِ الحديثِ عَلَى أقْسامٍ خَمْسَةٍ (8):

أوَّلُها: القُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بِإِسْنادٍ نظيفٍ غيرِ ضعيفٍ، وذَلِكَ مِنْ أجَلِّ أنواعِ العُلُوِّ. وقَدْ رُوَّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أسْلَمَ الطُّوسِيِّ الزَّاهِدِ (9) العَالِمِ أنَّهُ قالَ: ((قُرْبُ الإسْنادِ قُرْبٌ أو قُرْبَةٌ إلى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ)) (10). وهذا كما قالَ؛ لأنَّ قُرْبَ الإسْنادِ قُرْبٌ إلى رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، والقُرْبُ إليهِ قُرْبٌ إلى (11) اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ).

الثَّاني: - وهوَ الذي ذَكَرَهُ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ (12) -: القُرْبُ مِنْ إمامٍ مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ وإنْ كَثُرَ العددُ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ إلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فإذا وُجِدَ ذَلِكَ في إسْنادٍ، وُصِفَ بالعُلُوِّ نَظَراً إلى قُرْبِهِ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ وإنْ لَمْ يَكُنْ عالياً بالنسْبَةِ إلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وكلامُ الحاكِمِ يُوهِمُ أنَّ القُرْبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ لا يُعَدُّ مِنَ العُلُوِّ المطلوبِ أصْلاً؛ وهذا غَلَطٌ مِنْ قائِلِهِ؛ لأنَّ القُرْبَ منهُ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بإسْنادٍ نَظِيْفٍ غيرِ ضَعِيْفٍ أوْلَى بذلكَ. ولا يُنازِع في هذا مَنْ لهُ مُسْكَةٌ (13) مِنْ مَعرفةٍ، وكأنَّ الحاكِمَ أرادَ بكلامِهِ ذَلِكَ إثباتَ العُلُوِّ للإسْنادِ بِقُرْبِهِ (14) مِنْ إمامٍ، وإنْ لَمْ يكُنْ قَريباً إلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ والإنكارَ عَلَى مَنْ يُراعي في ذَلِكَ مُجَرَّدَ قُرْبِ الإسنادِ إلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وإنْ كانَ إسناداً ضَعِيْفاً، ولهذا مَثَّلَ ذَلِكَ بحديثِ أبي هُدْبةَ، ودِينارٍ، والأشَجِّ، وأشْبَاهِهِمْ (15)، واللهُ أعلمُ.

الثَّالِثُ: العُلُوُّ (16) بالنِّسبةِ إلى روايةِ "الصحيحينِ"، أو أحدِهِما، أو غيرِهِما مِنَ الكُتُبِ المعروفةِ المعتمَدةِ، وذَلِكَ ما اشتهرَ آخِراً مِنَ الموافَقاتِ، الأبدالِ، والمسَاواةِ، والمصافحةِ. وقَدْ كَثُرَ اعْتِناءُ المحدِّثينَ المتأخِّرينَ بهذا النوعِ، ومِمَّنْ وجدْتُ هذا النوعَ في كَلامِهِ أبو بكرٍ الخطيبُ الحافِظُ وبعضُ شُيُوخِهِ، وأبو نَصْرِ ابنُ ماكُولا (17)، وأبو عبدِ اللهِ الْحُمَيْدِيُّ، وغيرُهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ ومِمَّنْ جاءَ بَعْدَهُمْ.

أمَّا الموافَقَةُ: فهيَ أنْ يَقَعَ لكَ الحديثُ عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ فيهِ مَثَلاً عالياً بعددٍ أقَلَّ مِنَ العدَدِ الذي يَقَعُ لكَ بهِ ذَلِكَ الحديثُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ إذا رَوَيْتَهُ عَنْ مُسْلِمٍ عنهُ.

وأمَّا البَدَلُ: فَمِثْلُ أنْ يَقَعَ لكَ هذا العُلُوُّ عَنْ شيخٍ غَيْرِ شَيْخِ مُسْلِمٍ، هوَ مِثلُ شيخِ مُسْلِمٍ في ذَلِكَ الحديثِ. وقدْ يُرَدُّ البَدَلُ إلى الموافَقَةِ، فيُقَالُ فيما ذكَرْناهُ: إنَّهُ موافقةٌ عالِيةٌ في شَيْخِ شَيْخِ مُسْلِمٍ وَلَوْ لَمْ يكُنْ ذَلِكَ عالياً فهوَ أيضاً مُوافقةٌ وبَدَلٌ، لَكِنْ لاَ يُطْلَقُ عليهِ اسمُ الموافقةِ والبدَلِ لِعَدَمِ الالتِفاتِ إليهِ.

وأمَّا المسَاواةُ: فهيَ في أعْصارِنا أنْ يقلَّ العدَدُ في إسْنادِكَ لا إلى شَيْخِ مُسْلِمٍ وأمثالِهِ، ولا إلى شَيْخِ شَيْخِهِ، بلْ إلى مَنْ هوَ أبعدُ مِنْ ذَلِكَ كالصَّحَابِيِّ أوْ مَنْ قارَبَهُ، ورُبَّما كانَ إلى رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بحيثُ يَقَعُ بَيْنَكَ وبَيْنَ الصَّحابيِّ مَثَلاً مِنَ العَدَدِ مِثْلُ ما وقَعَ مِنَ العدَدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وبَيْنَ ذَلِكَ الصَّحابيِّ فَتَكُونُ (18) بذلكَ مُسَاوِياً لِمُسْلِمٍ مَثَلاً في قُرْبِ الإسْنادِ وعدَدِ رِجَالِهِ.

وأمَّا المصَافَحَةُ (19): فهيَ أنْ تَقَعَ هذهِ المساواةُ - التي وصَفْناها - لشَيخِكَ لا لكَ فيقعَ ذَلِكَ لكَ مُصَافحَةً، إذْ تَكُونُ كَأَنَّكَ لَقِيْتَ مُسْلِماً في ذَلِكَ الحديثِ وصَافحتَهُ بهِ، لِكَوْنِكَ قدْ لَقِيْتَ شَيْخَكَ المساوي لِمُسْلِمٍ. فإنْ كانتْ المساواةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ كانتِ المصَافَحةُ لِشَيْخِكَ، فَتَقُولُ: كأنَّ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ. وإنْ كانَتِ المسَاواةُ لِشَيْخِ شَيْخِ (20) شَيْخِكَ، فالمصَافَحةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، فتقولُ فيها: كأنَّ شَيْخَ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ، ولكَ(21) ألاَّ تَذكرَ لكَ في ذَلِكَ نِسْبَةً، بلْ تَقُولُ: كأنَّ فُلاناً سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، مِنْ غيرِ أنْ تَقُولَ فيهِ: شَيْخِي أو شَيْخُ شَيْخِي.

ثُمَّ لا يخفَى عَلَى المتأَمِّلِ أنَّ في المساواةِ والمصَافَحةِ الواقِعَتَينِ لكَ لا يَلْتَقِي إسْنادُكَ وإسْنادُ مُسْلِمٍ أو نحوِهِ إلّا بَعيداً عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ، فيلْتَقِيانِ في الصحابيِّ أو قَرِيْباً منهُ، فإنْ كَانتِ المصَافَحَةُ التي تَذْكُرُها ليستْ لكَ بلْ لِمَنْ فَوقَكَ مِنْ رِجالِ إسْنادِكَ أمْكَنَ الْتِقَاءُ الإسْنادَيْنِ فيها في شَيْخِ مُسْلِمٍ أو أشْباهِهِ وداخَلَتِ المصَافَحةُ حِيْنَئذٍ الموافقةُ، فإنَّ مَعْنَى الموافقةِ راجِعٌ إلى مُسَاواةٍ ومصَافَحةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ إذْ حاصِلُها أنَّ بعضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رواةِ إسْنادِكَ العالِي سَاوَى أو صَافَحَ مُسْلِماً أو البخَارِيَّ؛ لِكَونِهِ سَمِعَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِما مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِما. ويوجدُ في كثيرٍ منَ العوالي المخرَّجةِ لِمَنْ تَكَلَّمَ أوَّلاً في هذا النوعِ وطَبَقَتِهِمْ: المصافَحَاتُ مَعَ الموفَقَاتِ والأبدالِ لِمَا ذَكَرْناهُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ هذا النوعَ مِنَ العُلُوِّ عُلُوٌّ تابِعٌ لِنُزولٍ؛ إذْ لولا نُزُولُ ذَلِكَ الإمامِ في إسنادِهِ لَمْ تَعْلُ أنتَ في إسْنادِكَ (22). وكُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ بِمَرْوَ عَلَى شَيخِنا المكْثِرِ أبي المظَفَّرِ عبدِ الرحيمِ بنِ الحافِظِ المصَنِّفِ أبي سَعْدٍ السَّمعانيِّ في أرْبِعِي (23) أبي البركاتِ الفَرَاوِيِّ حديثاً ادَّعَى فيهِ أنَّهُ كأنَّهُ سَمِعَهُ هوَ أو شَيْخُهُ مِنَ البُخَارِيِّ، فقالَ الشَّيْخُ أبو الْمُظَفَّرِ: ((ليسَ لكَ بعالٍ، ولكِنَّهُ للبُخارِيِّ نازِلٌ)). وهذا حَسَنٌ لَطِيْفٌ يَخْدِشُ وَجْهَ هذا النَّوعِ مِنَ العُلُوِّ، واللهُ أعلمُ.

الرَّابِعُ: مِنْ أنواعِ العُلُوِّ العُلُوُّ المسْتَفادُ مِنْ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الراوي، مِثالُهُ ما أروِيهِ عنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنِ البَيْهَقِيِّ الحافِظِ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ أعلى مِنْ روايتي لِذَلِكَ عَنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ (24) واحدٍ عَنْ أبي بكرِ (25) بنِ خَلَفٍ عَنِ الحاكِمِ وإنْ تَسَاوَى الإسْنادانِ في العددِ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ البَيْهَقِيِّ عَلَى وفاةِ ابنِ خَلَفٍ؛ لأنَّ البَيْهَقِيَّ ماتَ سنةَ ثَمانٍ وخَمْسِينَ وأربَعِ مئةٍ، وماتَ ابنُ خَلَفٍ سنةَ سَبْعٍ وثَمانِينَ وأربعِ مِئةٍ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي يَعْلَى الخليلِ بنِ عبدِ اللهِ الخليليِّ الحافِظِ قالَ: ((قَدْ يَكونُ الإسْنادُ يَعْلُو عَلَى غيرِهِ بِتَقَدُّمِ موتِ راويهِ وإنْ كانا مُتَسَاوِيَينِ في العدَدِ)) (26)، ومَثَّلَ ذَلِكَ مِنْ حديثِ نفسِهِ بمِثْلِ مَا ذَكَرْناهُ.

ثُمَّ إنَّ هَذَا كَلامٌ (27) في العُلُوِّ المنبني (28) عَلَى تَقَدُّمِ الوفاةِ المستفادِ مِنْ نِسْبَةِ شيخٍ إلى شيخٍ، وقياسِ راوٍ براوٍ. وأمَّا العُلُوُّ المستفادُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وفاةِ شيخِكَ مِنْ غيرِ نَظَرٍ إلى قياسِهِ براوٍ آخَرَ، فقدْ حَدَّهُ بعضُ أهلِ هَذَا الشأْنِ بِخَمْسِينَ سنةً، وذلكَ مَا رُوِّيْناهُ عَنْ أبي عليٍّ الحافِظِ النَّيْسابوريِّ، قالَ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ عُميرٍ الدِّمَشْقِيَّ (29) - وكانَ مِنْ أركانِ الحديثِ - يَقُولُ: ((إسْنادُ خَمْسِينَ سنةً مِنْ موتِ الشَّيْخِ إسْنادُ عُلُوٍّ)) (30). وفيما نروي عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ قالَ: ((إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثُونَ سَنَةً فهوَ عالٍ)). وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ.

الخامِسُ: العُلُوُّ المستفادُ مِنْ تَقَدُّمِ السَّماعِ. أَنْبَؤُنا (31) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ناصِرٍ الحافِظِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ طَاهِرٍ الحافظِ قالَ: ((مِنَ العُلُوِّ تَقَدُّمُ السَّماعِ)) (32).

قُلْتُ (33): وكثَيْرٌ مِنْ هذا يَدْخُلُ في النوعِ المذكورِ قَبْلَهُ، وفيهِ ما لا يدخُلُ في ذَلِكَ بلْ يَمْتازُ عنهُ. مِثْلُ أنْ يَسْمَعَ شَخْصانِ مِنْ شَيْخٍ واحدٍ، وسماعُ أحَدِهِما مِنْ سِتِّينَ سنةً مَثَلاً، وسَماعُ الآخَرِ مِنْ أربَعِينَ سنةً. فإذا تساوى السندُ إليهما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدَّمَ سماعُهُ أعلى.

فهذِهِ أنواعُ العلوِّ عَلَى الاستقصاء والايضاح الشافي، وللهِ سبحانَهُ وتعالى الحمدُ كُلُّهُ.

وأمّا ما رُوِّيناهُ عنِ الحافظِ أبي الطّاهرِ (34) السِّلفيِّ مِنْ قولِهِ في أبياتٍ لهُ:

بل عُلُوُّ الحديثِ بَيْنَ أُولي الحِفْ ... ظِ والإتقانِ صِحَّةُ الإسنادِ (35)

وما رُوِّيناهُ عنِ الوزيرِ نِظامِ المُلكِ (36) مِن قولِهِ: ((عندي أنَّ الحديثَ العالي: ما صحَّ عنْ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وإن بلغَتْ رواتُهُ مِئةً)).

فهذا ونحوُهُ ليسَ مِنْ قبيلِ المتعارَفِ إطلاقُهُ بينَ أهلِ الحديثِ، وإنّما هُوَ عُلُّوٌّ منْ حيثُ المعنى فَحَسْبُ، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ:

وأمّا النُّزولُ فهوَ ضِدُّ العُلُوِّ. وما منْ قسمٍ مِنْ أقسامِ العُلُوِّ الخمسةِ إلا وضِدُّهُ قسمٌ منْ أقسامِ النزولِ.

فهوَ إذن خمسةُ أقسامٍ، وتَفْصيلُها يُدْرَكُ مِنْ تفصيلِ أقسامِ العُلوِّ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ شرحُهُ.

وأمّا قولُ الحاكمِ أبي عبدِ اللهِ: ((لعَلَّ قائلاً يقولُ: النزولُ ضِدُّ العُلُوِّ. فَمَنْ عَرَفَ العُلوَّ فَقَدْ عرفَ ضِدَّهُ، وليسَ كذلكَ؛ فإنَّ للنزولِ مراتبَ لا يَعْرِفُها إلا أهلُ الصَّنْعَةِ (37) ... إلى آخرِ كلامهِ. فهذا ليسَ نَفْياً لكونِ النُّزولِ ضِدَّاً (38) للعُلُوِّ عَلَى الوجهِ الذي ذكرتُهُ، بل نَفْياً لكَوْنِهِ يُعْرَفُ بِمَعْرِفةِ العُلُوِّ. وذلكَ يَليقُ بما ذَكَرَهُ هوَ في مَعرِفَةِ العُلُوِّ، فإنَّهُ قَصَّرَ في بيانِهِ وتَفْصِيلِهِ، وليسَ كذلكَ ما ذكرنَاهُ نحنُ في العُلُوِّ؛ فإنَّهُ مُفَصَّلٌ تَفْصيلاً مُفْهِماً لِمَرَاتِبِ النُّزُولِ، والعِلْمُ عِندَ اللهِ تباركَ وتَعالَى.

ثُمَّ إنَّ النُّزُولَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عنهُ، والفضيلةُ لِلْعُلُوِّ عَلَى ما تَقَدَّمَ بيانُهُ ودَليلُهُ. وحَكَى ابنُ خَلاَّدٍ عَنْ بعضِ أهلِ النَّظَرِ أنَّهُ قالَ: ((التَّنَزُّلُ (39) في الإسنادِ أفضَلُ)) (40)، واحْتجَّ لهُ بما مَعْناهُ أنَّهُ يجبُ الاجْتِهادُ والنَّظَرُ في تَعْدِيلِ كُلِّ راوٍ وتَخْريجِهِ (41)، فَكُلَّما زادُوا كانَ الاجْتِهادُ أكثَرَ وكانَ الأجْرُ أكثرَ. وهذا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ، ضَعِيفُ الْحُجَّةِ.

وَقَدْ رُوِّيْنا عَنْ عَلِيِّ بنِ المدينِيِّ، وأبي عمرٍو المستَمْلِي النَّيْسابوري، أنَّهَما قالا: ((النُّزُولُ شُؤْمٌ)) (42)، وهذا ونحوُهُ مِمَّا جاءَ في ذمِّ النُّزُولِ مَخْصُوصٌ ببعضِ النُّزُولِ، فإنَّ النُّزُولَ إذا تَعَيَّنَ دُونَ العُلُوِّ طريقاً إلى فائدةٍ راجِحَةٍ عَلَى فائدَةِ العُلُوِّ فَهوَ مُختارٌ غيرُ مَرذولٍ، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في ذلك:

معرفة علوم الحديث: 5 - 14، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 115 وما بعدها، وجامع الأصول 1/ 110 - 115، والإرشاد: 529 - 537، والتقريب: 150 - 152، والاقتراح: 301 - 308، واختصار علوم الحديث: 159 - 164، والشذا الفيّاح 2/ 419 - 434، والمقنع 2/ 421 - 426، وشرح التبصرة 2/ 360، ونزهة النظر: 156، وفتح المغيث 3/ 3 - 26، وتدريب الراوي 2/ 159 - 172، وفتح الباقي 2/ 256، وتوضيح الأفكار 2/ 395 - 401.

(2) بفتح الخاء وكسر الصاد المخففة بوزن فعيلة كما ضبطها الحافظ الدمياطي في تعليقه عَلَى علوم الحديث لابن الصلاح. وللسيوطي رسالة "ألوية النصر في أنّ خِصِّيْصى بالقصر - بكسر الخاء والصاد المشدّدة - يردّ بها عَلَى السخاوي، كما في حاشية تدريب الراوي 2/ 159، وانظر: لسان العرب 7/ 24، وتاج العروس 17/ 550، والمعجم الوسيط 1/ 238.

(3) انظر: شرف أصحاب الحديث: 40 - 43، والملل والنحل 2/ 81 - 84، والإرشاد 2/ 529 للنووي، وتدريب الراوي 2/ 159، وفتح المغيث 3/ 4، والباعث الحثيث: 159.

(4) أسنده إليه مسلم في مقدّمة صحيحه 1/ 15، والرَّامهرمزي في الْمُحَدِّث: 209، والحاكم في معرفة علوم الحديث: 6، والخطيب في الجامع (1643)، وفي شرف أصحاب الحديث: 41، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 56.

(5) راجع: محاسن الاصطلاح: 379.

(6) أخرجه الخطيب في الجامع (117).

(7) هكذا رسم في النسخ الخطية و(ع) و (م) والتقييد والشذا ومجموعة من المصادر التي أوردته بإثبات ياء المنقوص من (خالي، وعالي).

(8) كما قسمه أبو الفضل مُحمد بن طاهر في جزء له اسمه: "العلو والنزول" ص 57، وتبعه في ذَلِكَ المصنّف كما أشار إلى ذَلِكَ الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 362.

(9) هو الإمام أبو الحسن مُحمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الطوسي الزاهد، صاحب المسند والأربعين، توفي سنة 242 هـ، حلية الأولياء 9/ 238، وشذرات الذهب 2/ 100، والرسالة المستطرفة: 64.

(10) أخرجه الخطيب في الجامع (115).

(11) في (م) والشذا: ((من)).

(12) معرفة علوم الحديث: 11.

(13) يُقال: رجلٌ ذو مُسْكَةٍ ومُسْكٍ، أي: رأي وعقل يُرجَعُ إليهِ، وفُلانٌ لا مُسْكَةَ لهُ، أي: لا عَقْل له، ويقال: ما بفلانٍ مُسْكَة، أي: ما به قوّة ولا عقل، ويُقَال: فيهِ مُسْكَةٌ مِنْ خَيْرٍ، أي: بقيَّة، وليسَ لأمرِهِ مُسْكَةٌ، أي: أثر أو أصل يُعَوَّلُ عليهِ. انظر: اللسان 10/ 488، والمعجم الوسيط 2/ 870.

(14) في (م): ((لقربه)).

(15) انظر: محاسن الاصطلاح: 382 - 384، وشرح التبصرة 2/ 362.

(16) انظر: التقييد والإيضاح: 258 - 259.

(17) بفتح الميم وبعد الألف كاف مضمومة، وبعدها واو ساكنة ثُمَّ لام ألف. وفيات الأعيان 3/ 306، وترجمته في السير 18/ 569.

(18) في (جـ): ((فيكون)).

(19) سُمِّيَت مصافحة؛ لأنَّ العادة جرت في الغالب في المصافحة بَيْنَ المتلاقيين. انظر: نزهة النظر: 159، وفتح المغيث 3/ 18.

(20) لَمْ ترد في (ب).

(21) في (أ): ((وذلك)).

(22) راجع: محاسن الاصطلاح: 386.

(23) في نسخة (ب): ((أربعين))، وفي حاشية (م) تعليق نصّه: ((لعلّها من أربعين حديثاً رواها أبو البركات، حذفت النون للإضافة)).

(24) سقطت من (م).

(25) في (ع): ((أبي بكر عبد الله بن خلف))، وكلمة: ((عبد الله))، لَمْ ترد في شيء من النسخ الخطية ولا (م) ولا التقييد ولا الشذا، وهو مخالف لما في مصادر ترجمته فقد ذكرت المصادر أنّه: الإمام، أبو بكر، أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي، ثُمَّ النيسابوري، توفي سنة (487 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 478، وشذرات الذهب 3/ 379.

(26) الإرشاد 1/ 179.

(27) في (ب): ((الكلام)).

(28) في (ب): ((المبتنى)).

(29) كتب في نسخة (جـ) فوقه: ((هو ابن جَوْصَا الحافظ)). انظر: ترجمته في تاريخ دمشق 5/ 109، وسير أعلام النبلاء 15/ 15.

(30) أسنده إليه ابن عساكر في تاريخه 5/ 113.

(31) في (م): ((أُنبئنا)).

(32) في مسألة العلو والنزول: 76.

(33) في (أ): ((قال المملي)).

(34) في (م) والتقييد والشذا الفيّاح: ((طاهر)).

(35) أوردها الذهبي في السير 21/ 37 هكذا:

بل علو الحديث عِنْدَ أولي الإتـ ... قانِ والحفظ صِحَّة الإسناد

(36) انظر ترجمته في السير 19/ 64.

(37) معرفة علوم الحديث: 12.

(38) في (ب): ((ضد العلو)).

(39) في (أ): ((النزول)).

(40) المحدّث الفاصل: 216.

(41) في (أ) و(جـ) و(م): ((تجريحه)).

(42) أخرجه الخطيب في الجامع (119).

|

|

|

|

للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل

|

|

|

|

|

|

|

"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين

|

|

|

|

|

|

|

ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه

|

|

|