الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

المناطق الاقتصادية البحرية

المؤلف:

أ.د. الهادي مصطفى، أ.د محمد علي الاعور

المصدر:

الجغرافيا البحرية

الجزء والصفحة:

ص 227 ـ 232

2025-05-10

271

1- الجرف القاري:

لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في فرض هيمنتها الاقتصادية على المناطق البحرية المجاورة، فقد أعلنت في 28 سبتمبر 1945 على لسان رئيسها آنذاك ترومان بأن الولايات المتحدة تعتبر الموارد البحرية تحت قاع البحر وأسفل الرصيف القاري للبحار القريبة من شواطئها تابعة لها وخاضعة لسيادتها القانونية وسلطتها مع الأخذ في الاعتبار أن المياه التي تعلو تلك المناطق يجب أن تعتبر جزءاً من أعالي البحار ولكافة الدول حق الملاحة والطيران بما لا يتعارض وأمن الدولة وسلامتها.

وقد تبعت مجموعة من الدول وخاصة دول غرب أوروبا اتجاه الولايات المتحدة واعتبرت تصريح ترومان كمبدأ أساسي في فرض ملكية المناطق البحرية المجاورة. فخلال انعقاد المؤتمر الأول لقانون البحار لسنة 1958 إفرنجي، قبلت المجموعة الدولية المشاركة في المؤتمر مبدأ الجرف القاري نتيجة للقدرة والتطور الاستكشافي والاستغلالي لقاع البحار والمحيطات والبحث عن المعادن والموارد الطبيعية وخاصة النفط. ونظراً لحداثة مفهوم الجرف القاري فقد كان من أهم أعباء المؤتمر التوصل إلى تعريف ثم تقنين مفهوم الجرف القاري واستطاع المؤتمر التوصل إلى صياغة وثيقة عرفت بالاتفاقية الخاصة بالجرف القاري التي عرفت في مادتها الأولى مفهوم الجرف القاري قاع البحر والأرض الواقعة تحت قاع البحر في المساحات المائية المتاخمة للشواطئ والكائنة خارج حدود منطقة البحر الإقليمي، إلى عمق مائتي متر أو أبعد تبعاً لعمق المياه المتاخمة وبقدر يسمح باستغلال الموارد الطبيعية لتلك المنطقة واعتمد في ذلك على ثلاثة أسس هي:

(1) المعيار المسافي المعتمد على خط مائتي متر عمق.

(2) المعيار الطبوغرافي المعتمد على التغير في الانحدار (1: 40 ) جرف قاري وأكثر انحدار من ذلك يمثل المناطق العميقة.

(3) القدرة الاستغلالية أو التقنية للدولة الساحلية والتي اعتبرت أساساً لتحديد الجرف القاري.

وبالتالي فقد حقق مفهوم الجرف القاري بعض الفوائد للدول الساحلية إذ أقر لها حقوقاً استغلالية واقتصادية باعتباره امتداداً لأراضي تلك الدول وخاصة أن الاتفاقية قد أخذت في الاعتبار النظرة المستقبلية لتطور العلوم والتقنية حيث إن عمق المائتي متر الواردة في نص المادة الأولى من اتفاقية جنيف لسنة 1958 إفرنجي لم تحدد بشكل قطعي بل تركت حسب الإمكانية الاستغلالية للدولة لجرفها القاري.

هذا وبالرغم من توصل مؤتمر جنيف إلى تعريف مفهوم الجرف القاري، إلا أن معايير تحديد الخط الفاصل بين مناطق الجرف القاري للدول المتقابلة أو المتجاورة لم تكن واضحة وأصبحت مصدر خلاف دولي خاصة بعد فشل المؤتمر الثاني لقانون البحار لعام 1960 إفرنجي. وقد لاحظت هذا محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال بين هولندا، والدانمارك وألمانيا الاتحادية في فبراير 1969 إفرنجي، عندما رأت المحكمة أن تطبيق قاعدة الأبعاد المتساوية غير ملزمة للأطراف، ولا توجد طريقة محددة يمكن تطبيقها في التحديد سوى الأخذ بمبدأ العدالة مع الأخذ في الحسبان كل الظروف الطبيعية والموضوعية المحيطة. كما ظهر الخلاف حول هذه المسألة خلال اجتماعات لجنة البحار التابعة للأمم المتحدة 1970 إفرنجي للإعداد للمؤتمر الثالث لقانون البحار، نظراً لاختلاف الظروف الجغرافية وبالتالي اختلاف وتفاوت مصالح الدول في اختيار المعايير المناسبة للتطبيق وفقاً لمبادئ الإنصاف مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بما في ذلك وجود الجزر والجزيرات في المنطقة المراد تقسيمها على أن الأوضاع الجغرافية والجيولوجية والجيومرفولوجية الخاصة والمتشعبة التي طرحت خلال دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار، كانت ولا زالت أبعد بكثير من الوصول إلى نوع من الاتفاق فيما يتعلق بالمعايير الواجب تطبيقها في تحديد الجرف القاري.

وتعتبر اتفاقية الجرف القاري أقصر أربع اتفاقيات تم الاتفاق عليها عام 1958 إفرنجي نظراً لعدم الإحاطة الكاملة بمفهوم الجرف القاري إعلان ترومان عام 1954 حيث تعرضت المادة الأولى إلى تعريف الجرف الذي يشكل قاع البحر وما تحته إلى عمق 200 متر وما وراء ذلك حينما يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية، بينما تحدد المادة الثانية حقوق السيادة الاستغلالية الا للموارد المتاحة المعدنية والكائنات الحية الآبدة مثل القشريات والإسفنج والمحار واللؤلؤ، وتؤكد المادة الثالثة أن حقوق السيادة الاستغلالية يجب تؤثر على حقوق البلدان الأخرى في الإبحار في المياه واستخدام الفضاء الذي يعلوها ووضع الكابلات يشكل موضوع المادة الرابعة بحيث أن التدابير المقابلة المتعلقة بالاستكشاف لا تعرقل مد الكابلات البحرية وصيانتها بينما تناولت المادة الخامسة حرية المواطنين للدول الأخرى بالملاحة والصيد والبحث العلمي وتناولت المادة السادسة تقسيم الجرف القاري بين الدول المجاورة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة إذا ما اختلفت الدولتان على تطبيق مبدأ الأبعاد المتساوية. ومنذ مؤتمر جنيف لعام 1958 إفرنجي بدأت الدول في تطبيق الاتفاقية بصورة مختلفة مما نجم عنه العديد من المشاكل المتعلقة بالادعاءات مناطق الجرف القاري تتمثل أساساً في صعوبة تعريف الخاصة الخارجية الخلاف حول المدى الذي يمكن للدولة أن تدعي السيادة عليه بالنسبة لأجزاء الجرف القاري المنفصلة بالمنخفضات والأخاديد العميقة صعوبة تقسيم الجرف القاري الذي تشترك فيه الدول الملاصقة أو المجاورة وأخيراً الخلاف في الدول الاتحادية حول الملكية. بین السلطات الاتحادية وسلطة الولاية.

2- منطقة الصيد:

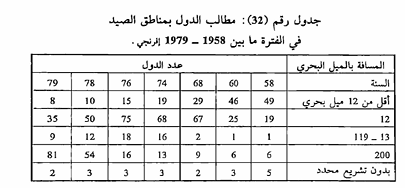

لقد توصل مؤتمر جنيف لسنة 1958 إفرنجي إلى صياغة اتفاقية سميت باتفاقية الصيد البحري التي ضمنت للدول الساحلية الحق في حزام بحري مجاور للمياه الإقليمية يسمى بمنطقة الصيد دون أن يتوصل إلى اتفاق حول الحد الخارجي لتلك المنطقة، ولكنه حفظ للدول الأخرى حق الصيد واستغلال الثروات البحرية فيما عرف بأعالي البحار ففي سنة 1958 إفرنجي التزمت (57) دولة من الدول الساحلية المستقلة آنذاك بمسافة بحرية مطابقة لمياهها الإقليمية، بينما 23 دولة طالبت بمنطقة صيد تتجاوز مياهها الإقليمية.

وتتناول الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل لها عام 1958 بشأن مناطق الصيد إلى ثلاث مناطق متمايزة الأولى حزام البحر الإقليمي للدولة الساحلية، الذي أتاح للدولة حق الاستغلال لمصائد الأسماك الواقعة ضمن هذه النطاق والثانية تشمل مناطق المنطقة الاقتصادية والجرف القاري الذي تمارس عليه الدولة حقاً خالصاً في صيد أنواع الأسماك الأبدة مثل المحار والمرجان والإسفنج والثالثة تشير إلى اتفاقية أعالي البحار والصيد والحماية خارج المياه الإقليمية.

3- المنطقة الاقتصادية الخالصة:

إن تشريعات الدول المتعلقة بمد مناطق صيدها ترجع أساساً إلى تطور مفهوم المنطقة الاقتصادية، التي ظهرت بعد مؤتمر جنيف لسنة 1958 إفرنجي، لكي تضمن للدول الساحلية السيادة في فرض ملكيتها للمياه الإقليمية الممتدة إلى مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض بحرها الإقليمي. ولكي تحافظ تلك الدول على الحقوق التي اكتسبتها لاستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الكامنة في قاع البحر وما تحته في المناطق التي خضعت لسيطرتها السيادية كمياه إقليمية.

وبالرغم من القبول الذي حظي به مفهوم المنطقة الاقتصادية من قبل المجموعة الدولية، إلا أن الدول اختلفت نتيجة للتضارب المصلحي في إيجاد معايير محددة لهذا المفهوم فخلاف الدول يكمن في إيجاد العلاقة بين مفهوم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية، ثم السلطة السيادية للدولة الساحلية فيما يتعلق بالملاحة البحرية وتلوث البيئة والأمن وحرية الطيران، والبحث العلمي، التي أصبحت مجال صراع بين الدول النامية التي تحاول أن تفرض سيطرتها كاملة على الأنشطة الاستغلالية في المنطقة الاقتصادية الخاضعة لسيادتها من جهة والدول المتقدمة، خاصة دول غرب أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، إضافة إلى الدول المغلقة التي تسعى إلى تحديد نطاق الحدود والصلاحيات التي تمنح للدول الساحلية على المناطق الاقتصادية.

ففي مايو 1976 إفرنجي هناك ثلاث دول فقط ادعت بأحقيتها في المنطقة الاقتصادية (بنغلاديش، وكوستاريكا ومدغشقر) ولكن في نفس السنة أصدرت دول أخرى تشريعات متعلقة بالمنطقة الاقتصادية، وبعد مرور سبع ثلاث سنوات فقط. أي في سنة 1979 إفرنجي وصل عدد الدول المعلنة ملكيتها للمنطقة الاقتصادية (45) دولة تمتد في معظمها إلى مائتي ميل بحري. ولم تكتف بعض الدول بإصدار التشريعات المتعلقة بأحقيتها في منطقة اقتصادية، بل فرضت قوانين منظمة لتلك المنطقة فالقوانين الصادرة من أربع دول على الأقل جيانا، الهند، موريشيوس والباكستان فرضت ضوابط على حرية الملاحة، بينما ثلاث دول أخرى أصدرت قوانين منظمة لمد الأنابيب والكابلات البحرية وقد فرضت هايبتي حق السيادة على المجال الجوي للمنطقة الاقتصادية، هذا وقد نهجت معظم الدول النامية تأكيد حق الملكية والسيادة على مناطقها الاقتصادية وذلك سعياً إلى حماية مواردها من الاستغلال من قبل الدول التي تملك القدرة التقنية قبل التوصل إلى اتفاقية منظمة للشؤون البحرية الدولية.

الاكثر قراءة في الجغرافية الاقليمية

الاكثر قراءة في الجغرافية الاقليمية

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)

قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)